Dr. Miguel Polaino-Orts

Universidad de Sevilla

“Hoy el suelo de Méjico es más rico, más pobre el cielo de Sevilla”

Aquilino Duque

Visito México año tras año y ya van camino de veinte. Dos andaluces me enseñaron, al cabo de los años idos, con su ejemplo, y aun sin pretenderlo, a amar esa tierra. Sus nombres: Emilio Prados y Luis Cernuda. Los dos andaluces (malagueño uno, sevillano el otro) y los dos transterrados hasta el final de sus vidas a tierras aztecas, luego de un periplo azaroso, dramático y heridor. Sus restos yacen, hace más de medio siglo, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, al noroeste de la ciudad. Emilio Prados abandona su Málaga natal en 1914 y estudia como internado en la Residencia de Estudiantes, de Madrid. Allí conoce -adolescente aun- a Juan Ramón Jiménez, que tanto había de influir a los poetas de su generación. Enfermo del pulmón, reside en Suiza un año, a comienzos de los 20, en el sanatorio Davosplatz, en la ciudad de Davos (donde transcurre La montaña mágica, de Thomas Mann). El microclima de la ciudad, en plenos Alpes suizos, es propicio para los enfermos de tuberculosis y de otras dolencias pulmonares. Luego, estudia filosofía en Friburgo de Brisgovia y en Berlín, y pasa una temporada en París, donde amista con Pablo Picasso, malagueño como él. De regreso a su Andalucía natal, en el estío de 1924, funda y dirige, junto a Manuel Altolaguirre (otro transterrado a México, con su primera esposa, Concha Méndez), la revista Litoral, clave y fundamental, y luego la imprenta Sur, donde publicarían sus primeras obras muchos poetas del 27, entre ellas, Perfil del aire (1926) de Luis Cernuda, y Tiempo (1925) y Canciones del farero (1926), de Emilio Prados.

Visito México año tras año y ya van camino de veinte. Dos andaluces me enseñaron, al cabo de los años idos, con su ejemplo, y aun sin pretenderlo, a amar esa tierra. Sus nombres: Emilio Prados y Luis Cernuda. Los dos andaluces (malagueño uno, sevillano el otro) y los dos transterrados hasta el final de sus vidas a tierras aztecas, luego de un periplo azaroso, dramático y heridor. Sus restos yacen, hace más de medio siglo, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, al noroeste de la ciudad. Emilio Prados abandona su Málaga natal en 1914 y estudia como internado en la Residencia de Estudiantes, de Madrid. Allí conoce -adolescente aun- a Juan Ramón Jiménez, que tanto había de influir a los poetas de su generación. Enfermo del pulmón, reside en Suiza un año, a comienzos de los 20, en el sanatorio Davosplatz, en la ciudad de Davos (donde transcurre La montaña mágica, de Thomas Mann). El microclima de la ciudad, en plenos Alpes suizos, es propicio para los enfermos de tuberculosis y de otras dolencias pulmonares. Luego, estudia filosofía en Friburgo de Brisgovia y en Berlín, y pasa una temporada en París, donde amista con Pablo Picasso, malagueño como él. De regreso a su Andalucía natal, en el estío de 1924, funda y dirige, junto a Manuel Altolaguirre (otro transterrado a México, con su primera esposa, Concha Méndez), la revista Litoral, clave y fundamental, y luego la imprenta Sur, donde publicarían sus primeras obras muchos poetas del 27, entre ellas, Perfil del aire (1926) de Luis Cernuda, y Tiempo (1925) y Canciones del farero (1926), de Emilio Prados.  Trasladado a Madrid prosigue su doble, su triple actividad de editor, poeta y agitador cultural al servicio de la República. En mayo de 1939 se exilia a México. Allí vivirá hasta su muerte, el 24 de abril de 1962, a los 63 años recién cumplidos (un 23 de abril de 346 años antes habían muerto Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso), luego de un largo exilio interior y exterior, melancólico, voluntariamente aislado, pertinazmente enfermo. En México, de 1939 al 62, publicará un puñado de títulos esplendorosos: Memoria del olvido (Séneca, 1940), Jardín Cerrado (Cuadernos Hispanoamericanos, 1946) Mínima muerte (Tezontle, 1944), Circuncisión del sueño (Tezontle, 1957), La sombra abierta (Ecuador 0º 0’ 0’’, 1961), La piedra escrita (UNAM, 1961). Entremedios, Losada, de Buenos Aires, le había publicado una Antología (1953) y Río natural (1957), y a través de su amigo Bernabé Fernández-Canivell y de su sobrino Ángel Caffarena Such volvería su nombre a ser impreso en la imprenta Dardo, sucesora de Sur, en otros libros primorosos: Dormido en la yerba (1953, una bellísima edición de doscientos ejemplares numerados, el número 5 de la colección El Arroyo de los Ángeles), Transparencias (Cuadernos de María Cristina Caffarena, número 12, 1962) y, póstumos ya, Últimos

Trasladado a Madrid prosigue su doble, su triple actividad de editor, poeta y agitador cultural al servicio de la República. En mayo de 1939 se exilia a México. Allí vivirá hasta su muerte, el 24 de abril de 1962, a los 63 años recién cumplidos (un 23 de abril de 346 años antes habían muerto Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso), luego de un largo exilio interior y exterior, melancólico, voluntariamente aislado, pertinazmente enfermo. En México, de 1939 al 62, publicará un puñado de títulos esplendorosos: Memoria del olvido (Séneca, 1940), Jardín Cerrado (Cuadernos Hispanoamericanos, 1946) Mínima muerte (Tezontle, 1944), Circuncisión del sueño (Tezontle, 1957), La sombra abierta (Ecuador 0º 0’ 0’’, 1961), La piedra escrita (UNAM, 1961). Entremedios, Losada, de Buenos Aires, le había publicado una Antología (1953) y Río natural (1957), y a través de su amigo Bernabé Fernández-Canivell y de su sobrino Ángel Caffarena Such volvería su nombre a ser impreso en la imprenta Dardo, sucesora de Sur, en otros libros primorosos: Dormido en la yerba (1953, una bellísima edición de doscientos ejemplares numerados, el número 5 de la colección El Arroyo de los Ángeles), Transparencias (Cuadernos de María Cristina Caffarena, número 12, 1962) y, póstumos ya, Últimos  poemas (1965) y Diario intimo (1966), ambos con sello de la librería anticuaria “El Guadalhorce”. Póstumo resultó ser, también, Signos del ser, que Cela le publicó en las ediciones de Papeles de Son Armadans, de Palma de Mallorca: el colofón final de impresión es fechado el mismo día de la muerte del poeta, a varios miles de kilómetros de distancia. En carta a Max Aub, de fecha 28 de abril, escribe Cela: “La muerte de Emilio Prados me ha herido muy hondo. Quise llegar a tiempo de que viera el libro, pero el libro no nació hasta el día 24 -exactamente el día 24- mientras él se moría y yo te escribía una carta en la que quise dar cabida a la esperanza. El 27 por la mañana, ignorante aun de la dolorosa noticia, le puse el primer ejemplar en el correo, con una larga dedicatoria incluso alegre aunque quizá también un poco forzadamente optimista”. Con Cela, por cierto, se cambió en sus últimos cuatro años de vida medio centenar de cartas bellísimas y aun conmovedoras.

poemas (1965) y Diario intimo (1966), ambos con sello de la librería anticuaria “El Guadalhorce”. Póstumo resultó ser, también, Signos del ser, que Cela le publicó en las ediciones de Papeles de Son Armadans, de Palma de Mallorca: el colofón final de impresión es fechado el mismo día de la muerte del poeta, a varios miles de kilómetros de distancia. En carta a Max Aub, de fecha 28 de abril, escribe Cela: “La muerte de Emilio Prados me ha herido muy hondo. Quise llegar a tiempo de que viera el libro, pero el libro no nació hasta el día 24 -exactamente el día 24- mientras él se moría y yo te escribía una carta en la que quise dar cabida a la esperanza. El 27 por la mañana, ignorante aun de la dolorosa noticia, le puse el primer ejemplar en el correo, con una larga dedicatoria incluso alegre aunque quizá también un poco forzadamente optimista”. Con Cela, por cierto, se cambió en sus últimos cuatro años de vida medio centenar de cartas bellísimas y aun conmovedoras.

Luis Cernuda fue -es- un poeta extraordinario y un crítico insobornable, que pagó también su libertad y su independencia con el exilio: abandonó a los veintipocos años, en 1928, su Sevilla natal, a la que no volvió jamás, aunque la recreara admirablemente en esa maravilla que es Ocnos (de 1942, cuya tercera edición ampliada y definitiva publicara la Universidad Veracruzana, en septiembre de 1963, pocas semanas antes de la muerte de su autor). Cernuda vivió el exilio en Inglaterra y en EEUU, y -también- en México, que visitó sucesivamente en 1949, 1950 y 1951. Al año siguiente, atraído por este gran país, escribe su bello ensayo Variaciones sobre tema mexicano (colección: “México y lo Mexicano” núm. 10, Porrúa y Obregón S.A., México, 1952) y se instala en México donde, salvo algún breve paréntesis como profesor invitado en San Francisco y Los Ángeles (entre 1961 y 1963), vivirá el resto de su vida. Allí escribirá, merced a la benefactora ayuda de El Colegio de México y de su Director Don Alfonso Reyes, sus últimos libros de crítica poética: Estudios sobre Poesía española contemporánea (Guadarrama, Madrid, 1957), Pensamiento poético en la lírica inglesa (Imprenta Universitaria, México, 1958) y Poesía y Literatura (Seix Barral, Barcelona, 1960); y allí redactará sus poemas postreros, su legado definitivo: Poemas para un cuerpo (edición limitada y numerada, Málaga, 1957), Desolación de la quimera (Joaquín Mortiz, México, 1962) y su “opus magnum” La Realidad y el Deseo (cuya primera edición, madrileña, databa de 1936, la segunda, ya mexicana, de 1940, y la tercera, aumentada, de Fondo de Cultura Económica, de 1958). En México coincidirá con otros exiliados españoles (Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, León Felipe, José Moreno Villa, Max Aub…), con quienes tendrá encuentros y desencuentros, algunos tremendos, furibundos. Los mismos desafectos que le separarán de muchos de los que quedaron en España. A José Luis Cano le dice: “Eres un amigo como no tengo otro” (carta de 29 de julio de 1957) y “Eres el mejor amigo que tengo ahí, aunque por aquí no tengo otro en quien pueda confiar como en ti” (carta de 4 de mayo de 1956) pero refiriéndose a él le dirá luego a Cela: “Lo de mi amistad con Cano es historia complicada y sin interés, incluso para mí. Sólo le diré esto: le sabía tonto, pero le creí bien intencionado, y ahí es donde me equivoqué del todo” (carta de 26 de septiembre de 1960). En carta a Cano llama a Aub “cretino” y añade: “de quien la guerra civil os libró” (10 de octubre de 1957) y a Dámaso Alonso lo tilda de “horrendo individuo, tan horroroso como repugnante física y literariamente” (carta a Kerr de 15 de diciembre de 1959). A Guillermo de Torre le llama “majadero” (carta a Cano de 10 de mayo de 1957), a Bousoño “botarate” (carta a Cano de 17 de junio de 1957) y a Juan Ramón Jiménez le acusa de publicar “toda clase de canalladas y ruindades” (ibídem), al tiempo que denigra lo mismo a Aleixandre que a Pemán… Emilio Prados no se librará de los desafectos ni de los menosprecios. Fue de él amigo íntimo, acaso enamorado (como ha poetizado Manuel García en un poema reciente) y también enemigo. La noticia de su muerte se la da Concha Méndez, poeta e impresora, y lo lamenta sinceramente: “Lo he sentido, ya que al fin y al cabo fuimos amigos en tiempos y era uno del grupo, en el que los huesos crecen, como es natural, porque dejamos de ser jóvenes hace ya bastante tiempo” (carta de 3 de mayo de 1962). Unos días después admite que “la noticia me llevó a prescindir de mi actitud respecto al mismo, pero no es esa actitud generosa y noble de larga duración, según temo” (carta a María Dolores Arana de 10 de mayo de 1962). En efecto, no lo fue: le siguió tildando repetidamente “chismoso” (cartas a Concha Méndez de 24 de octubre de 1958 y de 7 de enero de 1963), como antes le había llamado “ladilla” (carta a Concha Méndez de 10 de noviembre de 1958) y “entrometido” que no vendrá más que a chingar “o como decimos nosotros, a joder” (carta a Fenández-Canivell de 13 de marzo de 1959). De Prados y de Altolaguirre había dicho, ya en 1951, que “están ya medio muertos, si no muertos del todo” (carta a Cano de 13 de septiembre de 1951).

Luis Cernuda fue -es- un poeta extraordinario y un crítico insobornable, que pagó también su libertad y su independencia con el exilio: abandonó a los veintipocos años, en 1928, su Sevilla natal, a la que no volvió jamás, aunque la recreara admirablemente en esa maravilla que es Ocnos (de 1942, cuya tercera edición ampliada y definitiva publicara la Universidad Veracruzana, en septiembre de 1963, pocas semanas antes de la muerte de su autor). Cernuda vivió el exilio en Inglaterra y en EEUU, y -también- en México, que visitó sucesivamente en 1949, 1950 y 1951. Al año siguiente, atraído por este gran país, escribe su bello ensayo Variaciones sobre tema mexicano (colección: “México y lo Mexicano” núm. 10, Porrúa y Obregón S.A., México, 1952) y se instala en México donde, salvo algún breve paréntesis como profesor invitado en San Francisco y Los Ángeles (entre 1961 y 1963), vivirá el resto de su vida. Allí escribirá, merced a la benefactora ayuda de El Colegio de México y de su Director Don Alfonso Reyes, sus últimos libros de crítica poética: Estudios sobre Poesía española contemporánea (Guadarrama, Madrid, 1957), Pensamiento poético en la lírica inglesa (Imprenta Universitaria, México, 1958) y Poesía y Literatura (Seix Barral, Barcelona, 1960); y allí redactará sus poemas postreros, su legado definitivo: Poemas para un cuerpo (edición limitada y numerada, Málaga, 1957), Desolación de la quimera (Joaquín Mortiz, México, 1962) y su “opus magnum” La Realidad y el Deseo (cuya primera edición, madrileña, databa de 1936, la segunda, ya mexicana, de 1940, y la tercera, aumentada, de Fondo de Cultura Económica, de 1958). En México coincidirá con otros exiliados españoles (Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, León Felipe, José Moreno Villa, Max Aub…), con quienes tendrá encuentros y desencuentros, algunos tremendos, furibundos. Los mismos desafectos que le separarán de muchos de los que quedaron en España. A José Luis Cano le dice: “Eres un amigo como no tengo otro” (carta de 29 de julio de 1957) y “Eres el mejor amigo que tengo ahí, aunque por aquí no tengo otro en quien pueda confiar como en ti” (carta de 4 de mayo de 1956) pero refiriéndose a él le dirá luego a Cela: “Lo de mi amistad con Cano es historia complicada y sin interés, incluso para mí. Sólo le diré esto: le sabía tonto, pero le creí bien intencionado, y ahí es donde me equivoqué del todo” (carta de 26 de septiembre de 1960). En carta a Cano llama a Aub “cretino” y añade: “de quien la guerra civil os libró” (10 de octubre de 1957) y a Dámaso Alonso lo tilda de “horrendo individuo, tan horroroso como repugnante física y literariamente” (carta a Kerr de 15 de diciembre de 1959). A Guillermo de Torre le llama “majadero” (carta a Cano de 10 de mayo de 1957), a Bousoño “botarate” (carta a Cano de 17 de junio de 1957) y a Juan Ramón Jiménez le acusa de publicar “toda clase de canalladas y ruindades” (ibídem), al tiempo que denigra lo mismo a Aleixandre que a Pemán… Emilio Prados no se librará de los desafectos ni de los menosprecios. Fue de él amigo íntimo, acaso enamorado (como ha poetizado Manuel García en un poema reciente) y también enemigo. La noticia de su muerte se la da Concha Méndez, poeta e impresora, y lo lamenta sinceramente: “Lo he sentido, ya que al fin y al cabo fuimos amigos en tiempos y era uno del grupo, en el que los huesos crecen, como es natural, porque dejamos de ser jóvenes hace ya bastante tiempo” (carta de 3 de mayo de 1962). Unos días después admite que “la noticia me llevó a prescindir de mi actitud respecto al mismo, pero no es esa actitud generosa y noble de larga duración, según temo” (carta a María Dolores Arana de 10 de mayo de 1962). En efecto, no lo fue: le siguió tildando repetidamente “chismoso” (cartas a Concha Méndez de 24 de octubre de 1958 y de 7 de enero de 1963), como antes le había llamado “ladilla” (carta a Concha Méndez de 10 de noviembre de 1958) y “entrometido” que no vendrá más que a chingar “o como decimos nosotros, a joder” (carta a Fenández-Canivell de 13 de marzo de 1959). De Prados y de Altolaguirre había dicho, ya en 1951, que “están ya medio muertos, si no muertos del todo” (carta a Cano de 13 de septiembre de 1951).

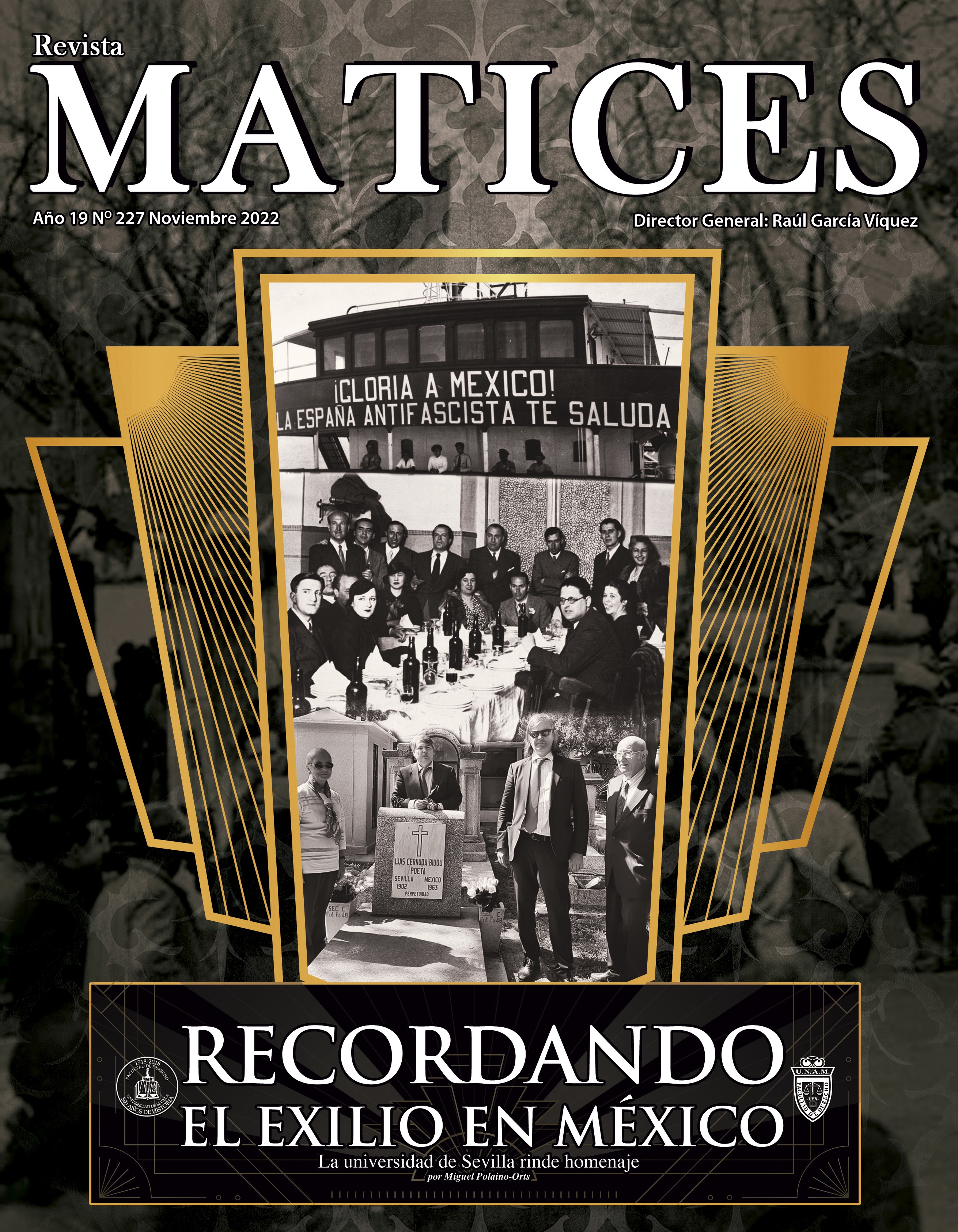

Cernuda pasó sus últimos años en Coyoacán, acudiendo a diario a salas de cine, asolándose en el jardín y entregado a la lectura (como me lo ha recordado, en certísima imagen, Doña Elena Poniatowska): en ese barrio vivió, en una pequeña dependencia de la bella morada de Concha Méndez y de su hija la pintora Paloma Altolaguirre y su familia, en la calle Tres Cruces número 11. Allí fue encontrado, a primera hora de la mañana, muerto en su dormitorio, por Paloma Altolaguirre, alarmada de que Cernuda -metódico, correcto, puntualísimo- no bajara a desayunar a la hora de siempre: un cadáver exquisito, en bata y peinado, tendido en el suelo, con la pipa en la mano. Era el 5 de noviembre de 1963, año y medio después de la muerte de Prados. Por ironía del destino ambos fueron enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, a escasos cincuenta metros uno del otro. La tumba marmórea de Cernuda es pulcra, fría y refinada, como su morador. La de Prados, abandonada, solitaria y semiderruida, también como su morador. Todos los años digo unos versos de Donde habite el olvido y de Mínima muerte en memoria de estos dos grandes poetas y pago un puñado de pesos para que un trabajador del cementerio mantenga adecentados y con un ramo de flores silvestres los dos sepulcros. El de Prados se halla cubierto de jaramagos que lo cubren e invisibilizan. Ha perdido, probablemente por sustracción, las letras del nombre del poeta, de sus ciudades de nacimiento y de muerte, y los números de las fechas. En la parte trasera un motivo marinero -un barco velero- recuerda su Málaga natal. La de Cernuda contiene una palabra: “perpetuidad”. Y una errata en su apellido (Bidou por Bidón), quizá una coquetería postrera y afrancesada de un poeta de una independencia incomparable.

Cernuda pasó sus últimos años en Coyoacán, acudiendo a diario a salas de cine, asolándose en el jardín y entregado a la lectura (como me lo ha recordado, en certísima imagen, Doña Elena Poniatowska): en ese barrio vivió, en una pequeña dependencia de la bella morada de Concha Méndez y de su hija la pintora Paloma Altolaguirre y su familia, en la calle Tres Cruces número 11. Allí fue encontrado, a primera hora de la mañana, muerto en su dormitorio, por Paloma Altolaguirre, alarmada de que Cernuda -metódico, correcto, puntualísimo- no bajara a desayunar a la hora de siempre: un cadáver exquisito, en bata y peinado, tendido en el suelo, con la pipa en la mano. Era el 5 de noviembre de 1963, año y medio después de la muerte de Prados. Por ironía del destino ambos fueron enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, a escasos cincuenta metros uno del otro. La tumba marmórea de Cernuda es pulcra, fría y refinada, como su morador. La de Prados, abandonada, solitaria y semiderruida, también como su morador. Todos los años digo unos versos de Donde habite el olvido y de Mínima muerte en memoria de estos dos grandes poetas y pago un puñado de pesos para que un trabajador del cementerio mantenga adecentados y con un ramo de flores silvestres los dos sepulcros. El de Prados se halla cubierto de jaramagos que lo cubren e invisibilizan. Ha perdido, probablemente por sustracción, las letras del nombre del poeta, de sus ciudades de nacimiento y de muerte, y los números de las fechas. En la parte trasera un motivo marinero -un barco velero- recuerda su Málaga natal. La de Cernuda contiene una palabra: “perpetuidad”. Y una errata en su apellido (Bidou por Bidón), quizá una coquetería postrera y afrancesada de un poeta de una independencia incomparable.